우리는 하루에도 수많은 디지털 텍스트에 노출됩니다. 스마트폰으로 읽는 블로그, 뉴스, 카카오톡 채팅, 유튜브 댓글들, 컴퓨터 화면으로 보는 이메일, 아티클, 영상 자막 등 매일 화면 속에서의 글자들을 만나는 거죠. 오늘은 우리가 만나는 화면의 글자들은 어떻게 만들어지게 되는지에 대해 소개해 드리려 합니다.

[폰트는 어떻게 만들어질까?]

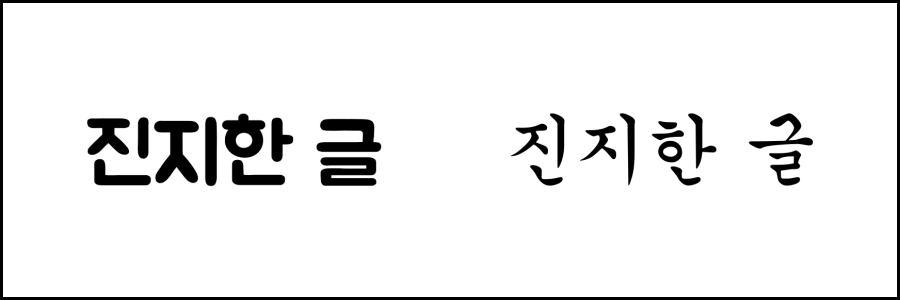

폰트(Font)는 글자의 모양입니다. 어떤 옷을 입느냐에 따라 분위기가 다른 것처럼, 같은 내용을 말해도 목소리와 톤에 따라 다르게 들리듯이 폰트는 글의 ‘분위기’를 만듭니다. 귀여운 폰트로 쓰면 친근한 글이 되고, 궁서체로 쓰면 진지해 보이겠죠?

폰트는 손글씨나 캘리그라피, 레터링과는 다릅니다. 일관되게 설계된 ‘글자 세트’ 혹은 적절한 크기, 높이, 모양, 간격 등이 정밀하게 짜여진 소프트웨어에 가깝다고 볼 수 있어요.

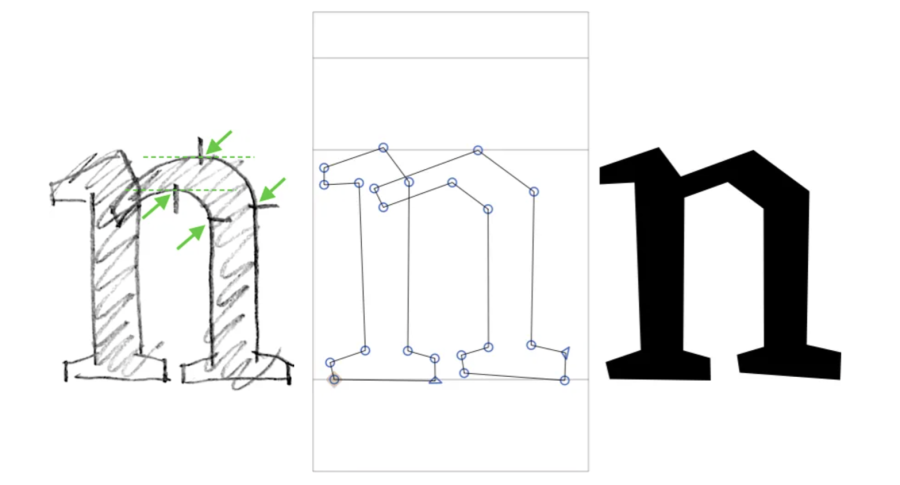

폰트를 만들 때 먼저 스케치를 합니다. 디자이너는 어떤 느낌 혹은 컨셉으로 그릴지 구상합니다. 그리고 컴퓨터로 옮기는데요, 수학적 좌표와 선인 ‘벡터(Vector)’ 방식으로 그리게 됩니다. 그렇게 되어야 크기를 키워도 좌표가 유지된 채로 커지기 때문에 화질에 구애받지 않고 사용할 수 있게 되거든요.

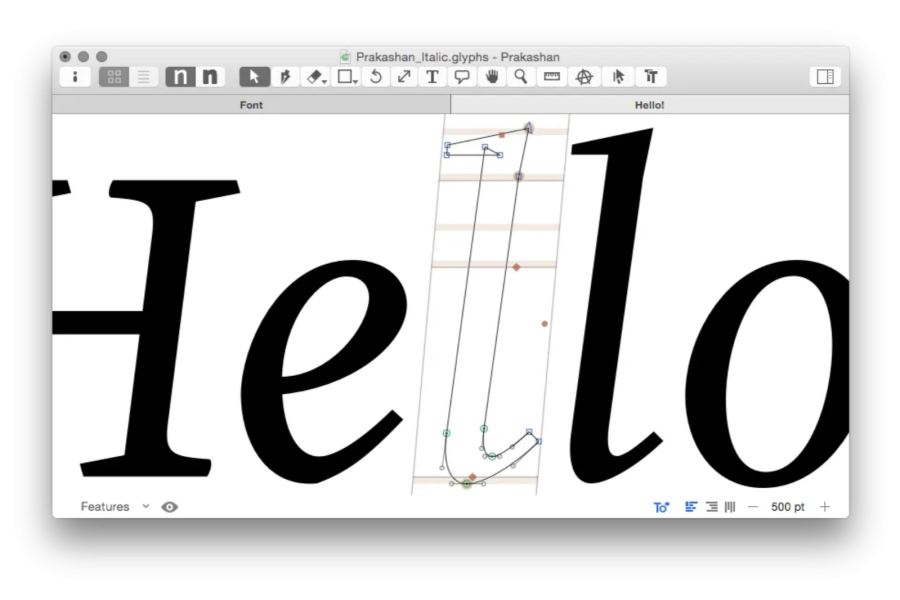

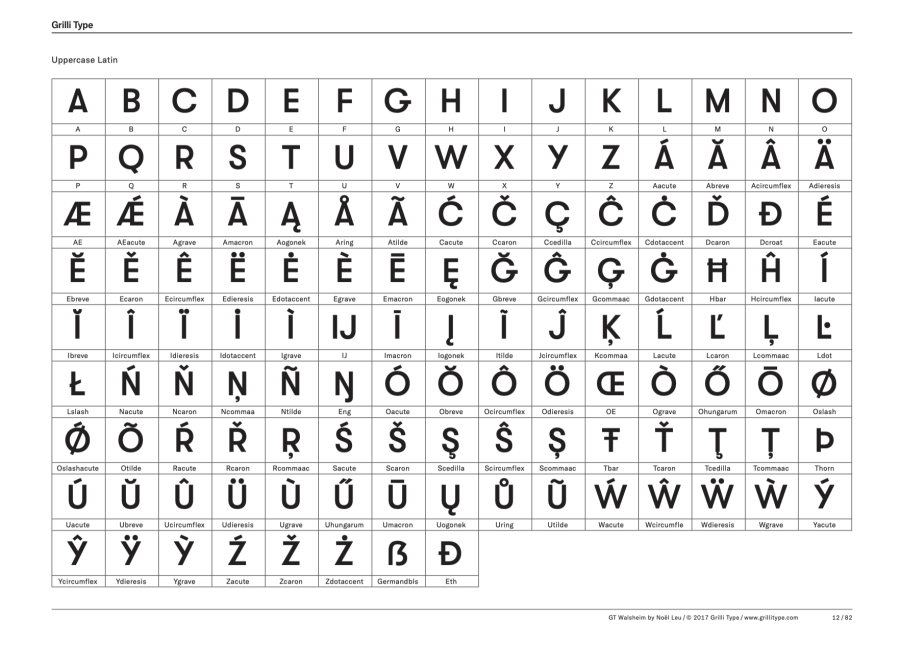

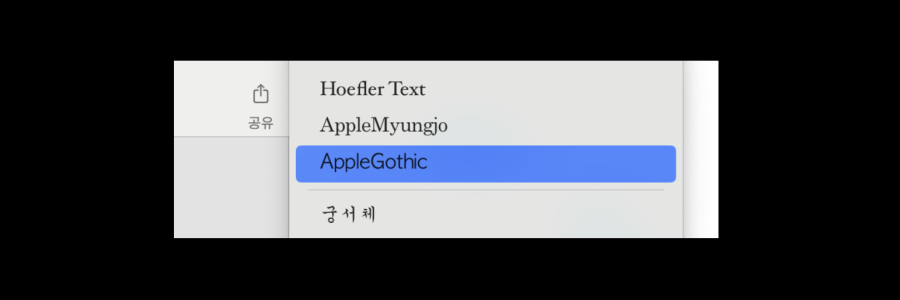

폰트를 만드는 프로그램은 보통 이렇게 생겼어요. 디자이너는 글자를 이렇게 하나하나 그려서 전체 세트를 만들게 됩니다. 영어 폰트를 만든다고 하면 몇 글자를 그려야 할까요? 대충 계산해 보면 A부터 Z까지 알파벳이 26자고 대문자 소문자가 있으니 곱하기 2, 숫자는 0~9까지 10개, 느낌표 물음표 같은 기본 기호들 30여 개 해서 약 94글자를 그려야 합니다.

하지만 그건 ‘최소’ 글자고요. 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 베트남어와 같이 라틴 문자 기반의 언어를 사용하는 국가들을 포함하게 된다면 300글자 정도 그려야 할 수도 있습니다.

[한글 폰트는 어떻게 만들어질까?]

폰트를 잘 모르는 분들도 네이버에서 만든 ‘나눔고딕’은 한 번쯤 들어보셨을 것 같아요. 네이버에서 제공하는 무료 폰트라서 정말 많은 곳에서 쓰이고 있거든요.

나눔고딕의 설명을 보면, 한글이 11,172자라고 합니다. 아까 영문 폰트는 많이 그리면 300자라고 했는데, 한글은 30배 넘게 글자를 더 그려야 하네요. 자음 14자, 모음 10자밖에 안 되는데 이 숫자가 어떻게 나오는 걸까요?

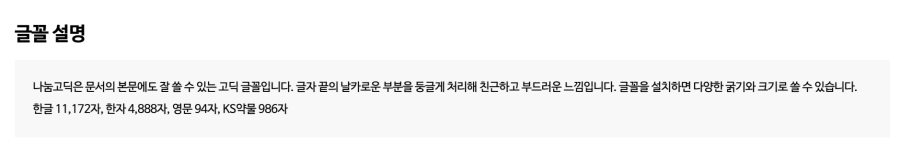

먼저 한글에는 쌍자모, 복자모 개념이 있습니다. ㅂ을 두 번 써서 ㅃ이 될 수 있고 오, 아를 합쳐서 ‘와’라고 쓸 수 있죠. 여기에 영어는 풀어쓰기지만, 한글은 모아쓰기입니다. ‘한글’을 ㅎㅏㄴㄱㅡㄹ 이라고 쓰지 않잖아요. 여기에 받침까지 있습니다. 그래서 하나의 자음이어도 6가지를 그려야 합니다. 같은 ㅁ이어도 초성, 중성, 종성에 따라 형태가 모두 다르거든요. 한글은 그려야 할 게 훨씬 많기 때문에 영문 폰트를 만드는 것보다 정말 30배 이상의 노력이 들어갑니다.

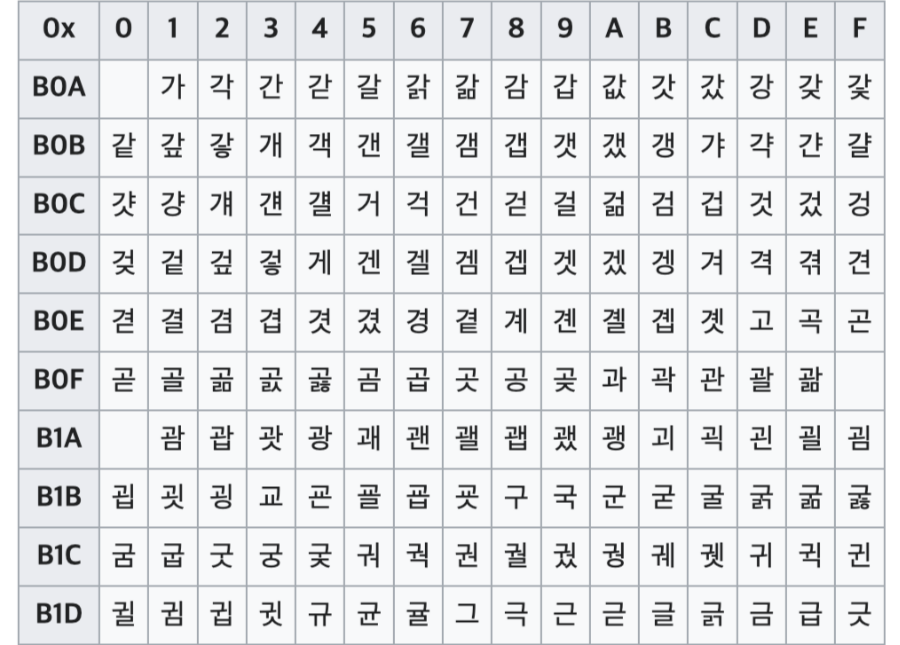

그렇다고 매번 11,172자를 그려야 하는 것은 아닙니다. 영문 폰트도 90여 자만 그려도 동작할 수 있는 것처럼, 한글도 2,350만 그려도 최소한의 동작은 할 수 있습니다. 예를 들어 가의 받침 글자들 중 갅, 갆, 갍, 갎, 갏, 갘, 갞, 갡 이런 글자들은 저희가 쓰는 일이 거의 없잖아요. 그래서 자주 쓰이는 글자만 추려서 만든 것이 KS X 1001 완성형 한글 2,350자입니다. 한국 산업 규격으로 지정되어 있는 한국어 문자 집합입니다.

2004년에 있었던 일인데, ‘눈썰미’라는 뜻의 순우리말 이름을 가진 서설믜님은 정부 전산시스템이 2,350자만 지원해서 ‘서설므ㅣ’라고 적힌 주민등록증을 사용하게 됐다고 합니다. 여권을 만들어나 은행을 갈 때도 ‘믜’라는 글자를 지원하지 않아 일상에 극심한 불편을 겪었다고 해요. 기사 순우리말이나, 외래어, 신조어 등 조합형 한글 전체를 표현하기 위해서는 11,172자를 지원하는 게 가장 완벽한 해결책이겠죠.

[최초의 한글 폰트는 뭘까?]

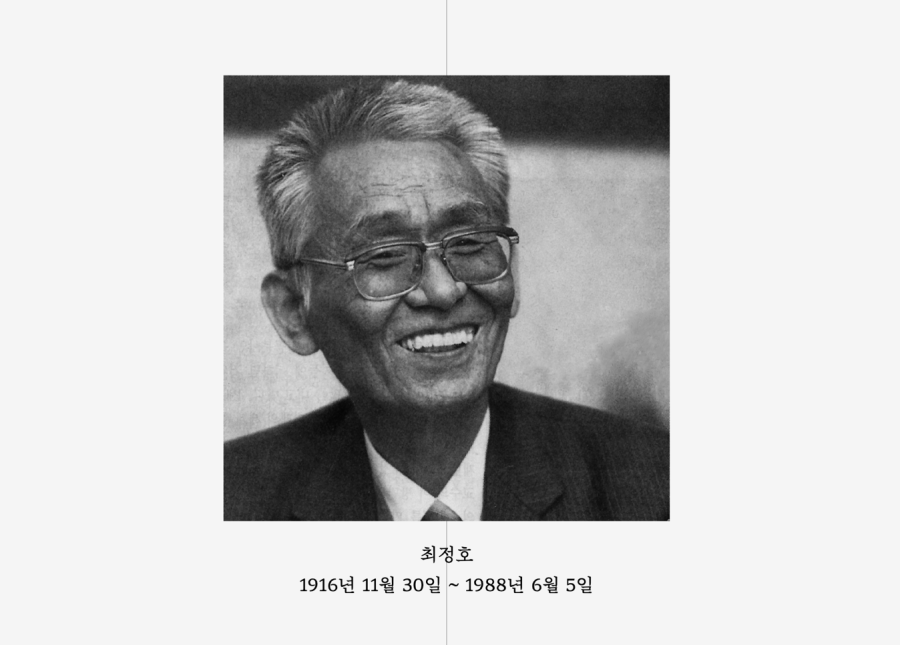

한국의 1세대 글꼴 디자이너는 최정호입니다. 1916년에 태어나, 어릴 때부터 글씨를 잘 썼다고 합니다. 글씨를 너무 잘 쓴 나머지 담임 선생님이 부모님이 대신 써준 것으로 착각해 혼이 나기도 했다고 해요. 1934년 19살 때, 고등학교를 졸업한 후 일본으로 미술 공부를 하러 갔고, 1939년 한국으로 돌아와 인쇄소를 차려 글꼴을 만들기 시작했습니다.

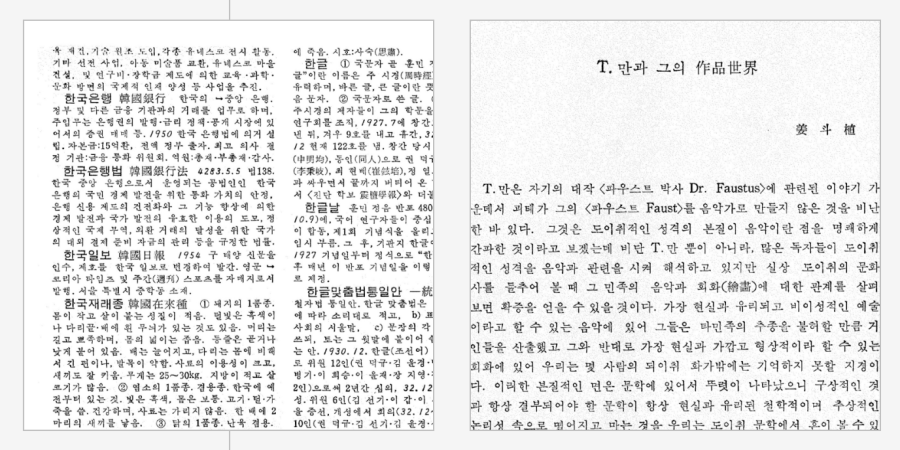

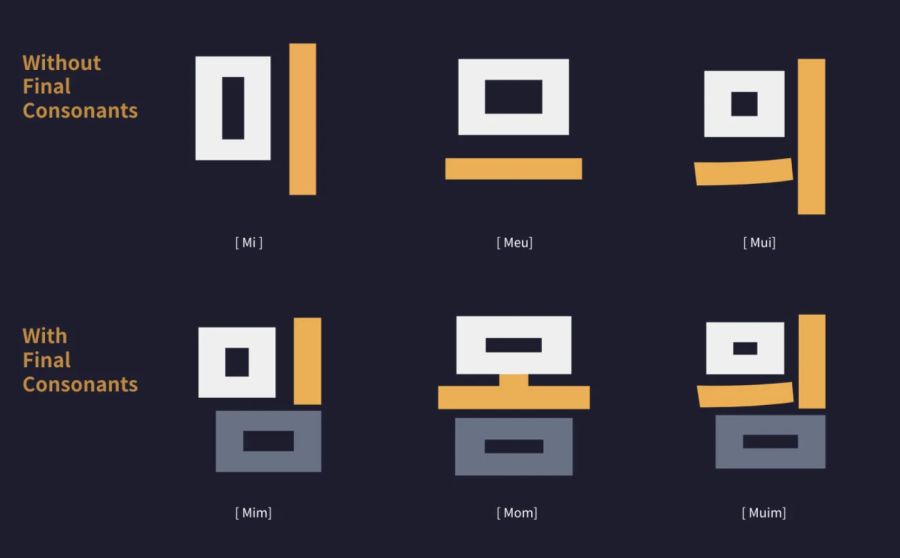

예전에는 인쇄를 할 때 금속으로 만들어진 활자를 하나하나 깎고, 이 작은 활자들을 글 내용에 따라 모아서 나열하고 판을 짜서 인쇄했습니다. 인쇄할 내용을 하나하나 골라서 붙여야 하니 정말 손이 많이 가는 방식이죠. (이 방식은 15세기부터 존재했던 아주 오래된 방식입니다.) 그리고 활자를 직접 깎다 보니 아주 작은 글자를 만들기가 어려웠습니다.

1955년 동아출판사 김상문 사장은 민간 최초로 벤톤 자모 조각기(Benton Matrix Cutting Machine)를 도입했습니다. 이전까지 손으로 조각했는데, 이 기계는 1초에 8,000회를 회전하면서 글자를 깎아내서 아주 정밀하고 전보다 빠르게 활자를 만들 수 있게 합니다. 김상문 사장은 최정호를 만나 인쇄와 출판업계의 부흥을 위해선 새로운 활자 개발이 꼭 필요하다고, 원도 제작을 요청했다고 하죠.

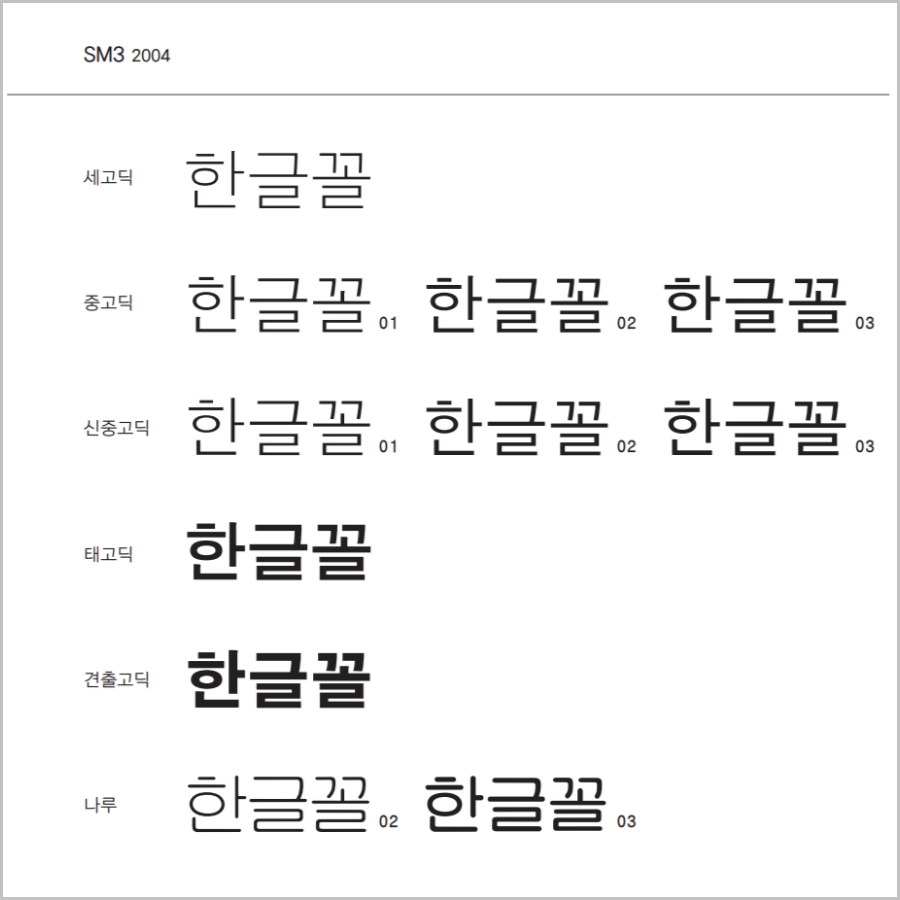

그렇게 1957년에 만들어진 동아출판사체가 아마도 현대식 폰트의 시초라고 할 수 있겠습니다. 이 폰트로 새백과사전, 세계문학전집 등이 출간되었고, 인쇄 출판 업계에 큰바람을 일으키게 됐습니다. 이 활자 개량은 1960년대 초 폭발적인 인쇄물 부흥에 큰 힘이 됐습니다. 이후 많은 출판사, 신문사 등에서 최정호에게 원도 제작을 의뢰했고, 동아일보 제목체, 모리사와 중명조, 세고딕, 견출명조, 태고딕, 우리가 익히 알고 있는 굴림체까지 오늘날 우리가 사용하는 명조체, 고딕체의 근간이 되는 디자인을 했습니다.

1970년대에는 납활자가 아닌 사진 식자 방식의 인쇄술이 나오게 됐고, 1980년대에는 컴퓨터의 발명과 함께 본격적인 ‘디지털’ 폰트 세상이 열리게 됩니다. 애플 컴퓨터를 사용하는 분들이라면 컴퓨터에 기본으로 애플 고딕과 애플 명조가 탑재되어 있을 텐데요. 이 또한 기원을 거슬러 올라가면 최정호의 원도가 나옵니다.

1993년에 애플 고딕이 탄생했는데, 이는 1989년에 만들어진 SM중고딕과 동일합니다. SM중고딕은 최정호가 1973년에 그린 샤켄 중고딕에 영향을 받았고요. 우리가 보는 대부분의 한글 폰트는 SM 클래식에 해당하는 폰트인데요. 이는 최정호의 원도를 계승한 본문용 서체입니다.

애플 말고도 마이크로소프트 윈도우에서도 전용 서체 또한 꽤 오랜 시간 굴림체였고, 굴림체의 시초도 최정호였죠. 이쯤 되면 우리가 현재 보고 있는 폰트의 기원은 모두 최정호의 손에서 나왔다고 볼 수 있겠습니다.

우리는 매일 지면과 화면을 통해 다양한 글자를 봅니다. 기본적으로 컴퓨터에 탑재된 폰트들도 많고요. 폰트가 원래부터 있었던 것이 아니라, 정말 사람이 한 땀 한 땀 그려낸 결과물이라는 것을 알게 된 시간이었기를 바랍니다. 특히 최정호라는 이름은 기억에 남았으면 좋겠네요!