2023년 가을, 베를린 여행 중 우연히 베를린 한국 독립 영화제에 들렀다. 여행 중 큰 기대는 없이 제목에 끌려 <물방울을 그리는 남자>를 보았다. 한국의 추상 미술을 알린 화가 김창열에 대한 다큐멘터리였고, 그의 아들 김오안 감독이 만들었다고 한다.

영화는 한 노인의 작업실을 따라간다. 하루의 대부분을 말없이 보내고, 묵묵히 물방울을 그리는 사람. 느린 호흡, 대사 없는 장면들, 반사된 햇빛, 빗방울, 붓질 소리. 정적인 장면들이 강한 인상을 남겼다. 아버지의 삶을 따라가며, 왜 이 사람은 평생 같은 그림만 그렸는지 보여주는 영화다.

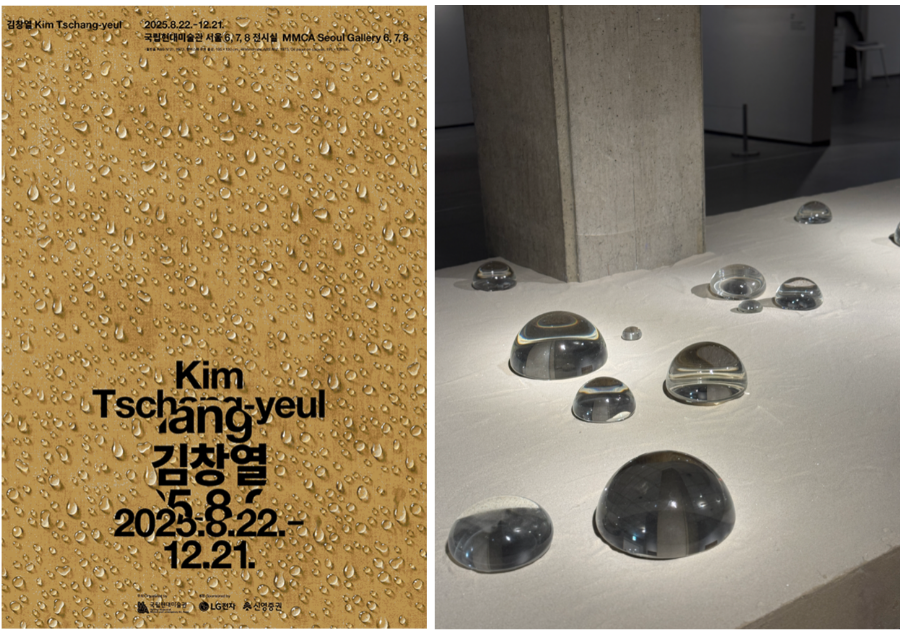

김창열 화가는 1971년 첫 물방울 그림을 그린 후 다른 어떤 것도 그리지 않았다고 한다. 물방울을 그린다는 것은 예술가의 한 아이디어라고 할 수 있다. 근데 이게 몇년이 아니라 평생을, 한 두개가 아니라 수천, 수만 개의 물방울을 그린 이유는 무엇이었을까. 국립현대미술관에서 진행되는 김창열 회고전을 다녀온 후, 그 이유를 어렴풋이 알게 되었다.

1. 물방울 이전의 시간

김창열은 1929년 평안남도 맹산에서 태어났다. 그림을 그리고 싶었던 김창열은 열다섯 살에 고향을 떠나 홀로 월남한다. 해방 이후 본격적으로 미술 교육을 받고, 서울대 미대에 진학하지만 한국 전쟁이 발발하며 중단된다.

초기 작품은 거칠고 어둡다. 한국 전쟁 중 중학교 동기 120명 중 60명이 죽었다고 한다. 그는 살아남았고, 그 사실이 그림의 밑바탕이 되었다. 총알 자국처럼 뚫린 캔버스, 진흙처럼 흘러내린 물감, 찢긴 붓질. 대표작 〈제사〉(1965)는 한국전쟁에서의 기억, 상처, 분노가 그대로 묻어 있는 그림이다.

1965년, 김창열은 록펠러 재단의 지원을 받아 뉴욕으로 건너간다. 하지만 그가 한국에서 그려온 작품들은 뉴욕에서 별다른 주목을 받지 못했다. 기존 작업들은 뉴욕의 차가운 분위기를 만나 응축되고 굳어져 기하학적인 형태로 변화하게 된 듯했다. 하지만 록펠러 재단의 지원도 곧 끊겨서 넥타이 공장에서 일하며 생계를 이어 갔고, 그는 당시를 “전쟁보다 견디기 힘든 악몽 같은 시간”으로 회고할 정도였다.

심각한 경제적 어려움과 뉴욕에서 외면받는 상황이 이어지자 그는 점점 지쳐갔다. 결국 뉴욕에서의 4년을 마무리하고 귀국을 결심한다. 록펠러 재단은 그가 귀국하는 여정에 파리, 로마, 아테네 등을 경유하는 세계 일주 항공권을 제공했는데, 1969년 12월, 첫 행선지인 파리에 도착하게 된다. 그리고 그는 여행이 아닌 정착을 결심하게 된다.

처음에는 한 평 남짓한 다락방에 거처를 마련했다. 천장에서 비가 새고 난방도 되지 않아 생활이 불가능한 수준이었다고. 그 후 파리 외곽 팔레조 지역의 허물어진 마구간으로 거처를 옮기는데, 이 마구간은 오랫동안 그의 작업실이 된다.

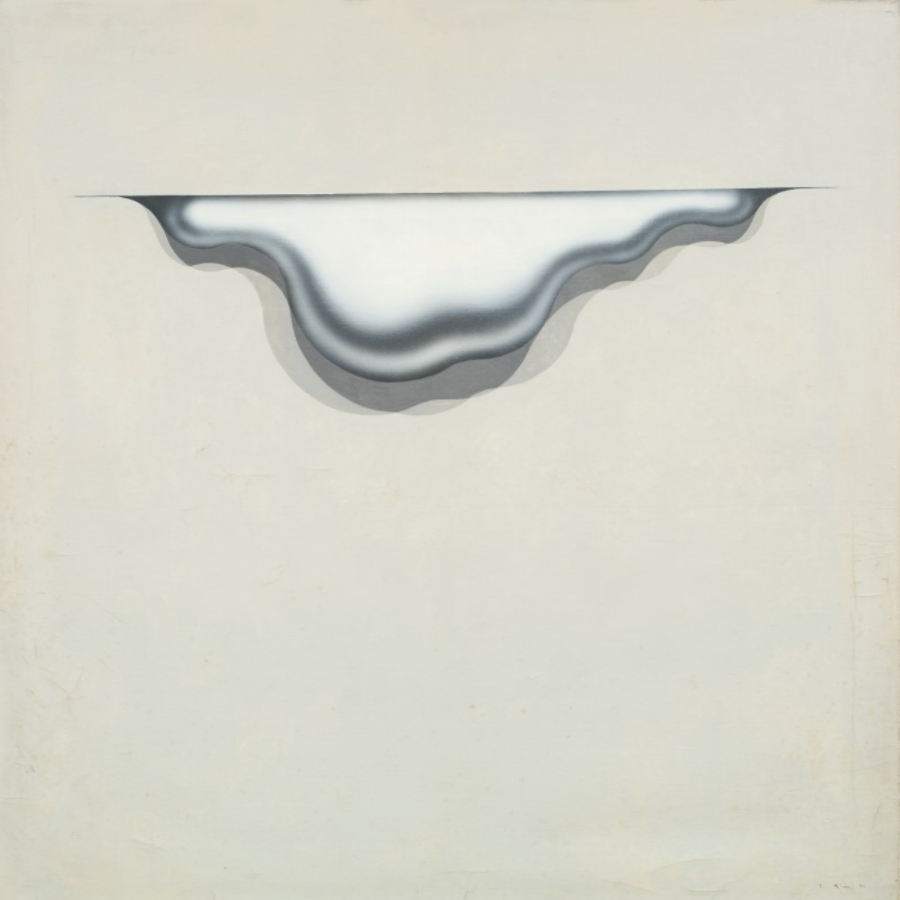

이 시기에 기하학적인 점의 형태는 점액질처럼 흘러내리기 시작하고 찢긴 듯한 캔버스 틈새로 불투명한 액체가 삐져나오는 것 같은 형상이 나타났다.

2. 물방울이라는 하나의 언어

김창열은 오랫동안 새로운 조형을 찾기 위해 고민해 왔다. 어느 날, 저 점들이 만약 투명해진다면 어떨까? 하는 상상을 하게 된다. 실험을 반복하던 중 캔버스를 재활용하기 위해 물을 뿌려두고 말리던 과정에서, 우연히 캔버스 뒷면에 맺힌 물방울을 발견한다. 그 순간, 그는 물방울의 생명력과 가능성을 보게 되고, 곧 <밤에 일어난 일>이라는 초기 대표작으로 이어진다. 어두운 바탕 위에 중력을 거스르듯 떠 있는 단 하나의 물방울. 그리고 그는 평생을 물방울만 그리게 된다.

마구간을 개조한 작업실에서 열악한 삶을 이어가면서도, 그는 물방울 작업에 매진한다. 1973년 첫 개인전에 물방울 연작을 선보이며 프랑스 미술계에 성공적으로 데뷔하게 된다.

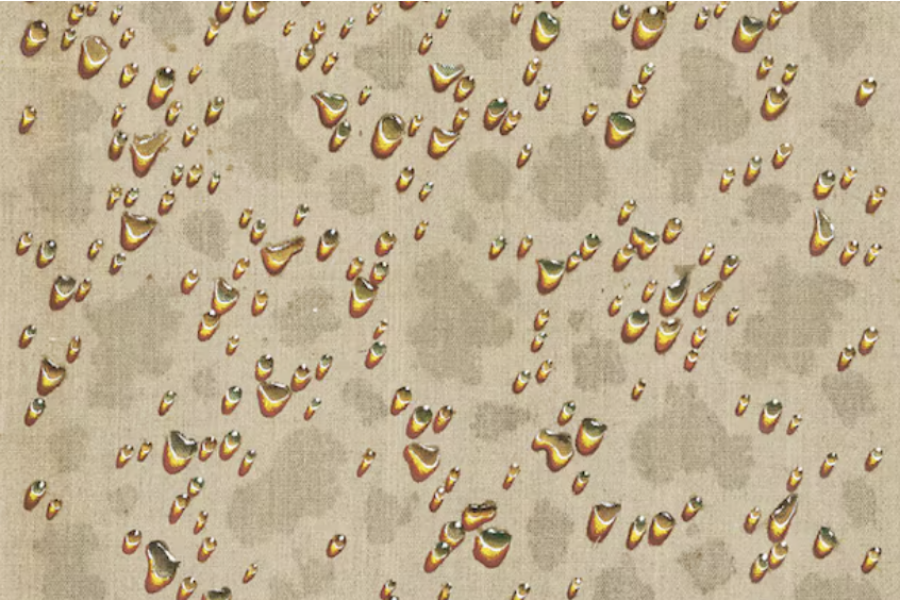

그의 물방울은 현실과 가상을 넘나든다. 극사실주의 같으면서 초현실주의 같다. 마치 캔버스 표면에서 물방울이 생겨난 느낌. 1970년대 후반에는 물방울과 함께 얼룩 자국을 넣어 그 흔적을 강조했고, 1980년대 중반부터는 다양한 표현과 콜라주 등 변화를 시도한다.

시간이 흐르며 그의 물방울은 ‘신기한 물방울’을 넘어 정신적인 차원으로 간다. “내 물방울은 아기의 소변이다. 또한 스님들이 사찰 마당에 부은 정화수이기도 하다.” 김창열에게 물방울은 전쟁의 슬픔을 위로하는 눈물이자 정화수이며, 순진무구한 생명이기도 하다.

물방울은 유년 시절 강가에서 뛰놀던 티 없는 마음이 담겨 있기도 하고, 청년 시절 6.25 전쟁의 끔찍한 체험이 담겨 있기도 할 것이다. 다큐멘터리에서 매일 같이 수련하듯, 기도하듯 물방울을 그리는 김창열의 모습을 다시 떠올려보면, 물방울을 그리는 시간은 단순히 작품 활동을 넘어 살아남은 자의 사적인 애도이자, 매일의 의식일 것이다.

2025년 가을, 국립현대미술관 서울관에서 김창열 회고전이 열리고 있다. 그의 초기 작업들부터 물방울의 변주, 문자 연작까지 모두 포함되어, 그의 삶을 물방울로 이끌어낸 전체 과정을 만나볼 수 있다. 험난한 삶 속에서 평생을 성실하고 집요하게 물방울을 그려왔기에 물방울을 실제로 보면 깊은 울림이 있다. 김창열 회고전은 올해 12월 15일까지 진행된다.

이미지 출처: MMCA, SIFF