사람은 두 세계에서 살고 있습니다. 사람이 살아가는 이 두 세계 중, 한 세계라도 적응하지 못하면 문제가 생기죠.

첫 번째 세계는 외부 세계(외계)입니다. 외계는 학교, 직장, 교회와 같이 다른 사람들과 어울려 살아야 하는 세계죠. 하지만, 사람은 한 가지 세상에서만 살아가는 게 아닙니다. 적응해야 할 또 다른 세계가 있죠.

사람이 살아가는 또 다른 세계는 내면세계(내계)입니다. 내계는 밖이 아닌 내 안에 있는 세계인데요. 겉으로 보았을 때 잘 살고 있는 듯 보여도, 속은 곪아가는 이유는 내계에 적응하지 못했기 때문입니다.

그렇다면, 외계에 대한 적응과 내계에 대한 적응 중 어떤 적응이 더 중요할까요? 이 문제에 대한 답은 사람마다 다릅니다. 내향적인 사람은 내계에 대한 적응이 더 중요한 문제이고, 외향적인 사람에겐 외계에 대한 적응이 더 중요한 문제일 테니까요.

문제는 내향이든 외향이든 두 태도가 극단으로 치우치면 문제가 생긴다고 보았죠.

모든 사람이 두 가지 성향, 그러니까 내향성과 외향성을 모두 갖고 있다.

이 중 어느 쪽이 더 우세한가에 따라 유형이 결정되는 것이다.

칼 융, <심리 유형>, p8 중

R1. 내면세계와 단절

외향적인 사람이 겪는 문제에 대해 융은 다음과 같이 말합니다.

외향적인 사람은 대상에 파묻혀 완전히 자신을 망각해 버릴 위험을 안고 있다.

칼 융, <심리 유형>, p391

외향적인 사람은 내계보다 외계에 더 관심이 많습니다. 내가 아닌 밖에 있는 대상에 빠져 지내다 보면 ‘나’에 대해 생각해 볼 시간이 줄어들고, 그러다 보면 자신을 망각할 위험이 있는 거죠.

이러한 내면세계와 단절은 영화 <서브스턴스>가 생생하게 그려줍니다.

E1. 서브스턴스, 자신을 망각

영화 <서브스턴스>의 주인공 엘리자베스는 외향적인 사람이 겪는 단절의 모습을 잘 보여줍니다.

엘리자베스는 한때 아카데미상을 받고 명예의 거리까지 입성한 대스타였습니다. 하지만, 지금은 TV 에어로빅 쇼 진행자로 전락했죠.

50살이 되던 날, 프로듀서 하비는 “어리고 섹시하지 않다”는 이유로 엘리자베스를 해고합니다.

그 후, 엘리자베스는 우연히 ‘서브스턴스’라는 약물을 받게 되는데요. substance는 물질이라는 뜻이 있죠. 엘리자베스의 관심 방향이자 외부 세계 객관적 사실을 의미합니다.

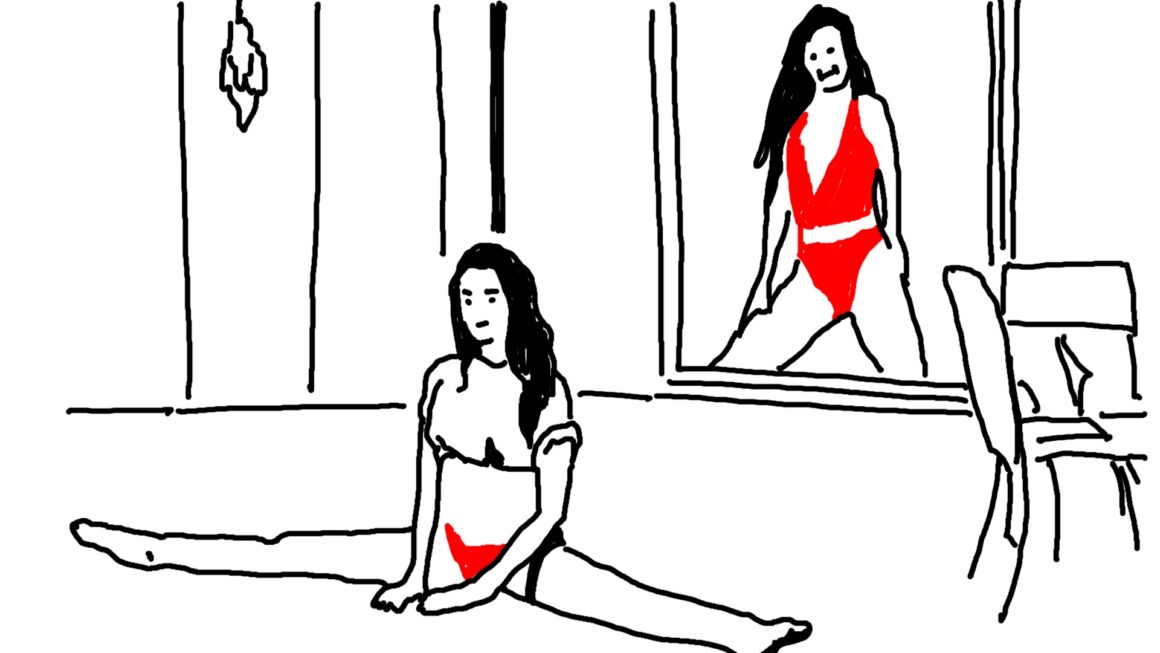

엘리자베스가 집에 와 이 약물을 주사하니 젊고 어려진 몸으로 새로 태어났습니다. 엘리자베스는 이렇게 새로 생긴 자신에게 ‘수’라는 이름을 붙이는데요.

좋은 점만 있어 보이지만, 이 약물을 사용하는 데는 규칙이 있었습니다. 7일 동안 20대 수로 지낸 후에는, 다음 7일 동안엔 50대 엘리자베스로 지내야 합니다. 이 균형이 지키지 않는다면 약물에 대한 부작용을 감당해야 했죠.

이 규칙이 잘 지켜졌을까요? 물론 처음엔 잘 되었습니다. 수는 엘리자베스였을 때 자신을 자른 PD 앞에 다시 찾아갔습니다. 수는 보란 듯이 엘리자베스 후임이 되어 새로운 TV 쇼를 진행했죠.

하지만, 점점 대중에게 사랑받고, 이를 얻기 위한 기회가 찾아오자, 마음이 점점 바뀝니다. 자연히 엘리자베스로 지내는 7일보다, 수로 지내는 7일이 짧게 느껴졌겠죠.

급기야 수는 예전 몸인 엘리자베스를 쳐다보기도 싫어하고, 방치하기 시작합니다. 진짜 자신을 잊고 유행과 대중성에 집착하기 시작하는 거죠. 그게 자신을 소모하는 일이라도요.

수가 하는 행동을 보면 ‘바보가 아닌가?’하는 생각이 들 정도로 지나친 단기 주의에 빠져있습니다.

R2. 외부 세계와 단절

내향적인 사람의 관심의 결정과 행동은 객관성보다 주관성에 끌립니다. 외계보다 내 내계에 주의를 기울이는 거죠.

내향적인 사람은 지속적인 것에 가치를 찾습니다. 그러는 이유는 바깥세상이 위협으로 느껴지기 때문입니다. 거북이 등딱지 속에 자신을 보호하듯이, 내향적인 사람은 자아를 보호하려 내면에 깊이 침잠합니다.

변화하는 바깥세상이 아닌, 마음속에서 변하지 않는 추상적이고 주관적인 원리를 만들려 하죠. 그래야 편안한 마음이 들 테니까요. 이러한 성향은 그가 하는 일에도 도움이 되지만, 극단으로 치우치면 단절이 일어납니다.

자기 내면세계에만 깊이 몰입한 나머지 바깥세상에 사는 대중과 소통하지 않는 거죠. 이에 대해 칼 융은 다음과 같이 말했습니다.

그는 대상의 영향력에 맞서 자기 자신을 지킬 수 있을 만큼 자신의 주관적 가치를 높일 원칙을 찾기 위해 내면으로 깊이 침잠한다.

칼 융, <심리 유형>, p314 중

이러한 외부 세계와 단절은 영화 <프랭크>가 생생하게 그려줍니다.

E2. 외적 단절: 프랭크, 궁핍

이 경우 나타나는 문제는 영화 <프랭크>의 주인공 프랭크가 잘 보여주는데요. 그가 가진 단절은 그가 쓴 기괴한 가면에 잘 드러납니다.

프랭크는 음악 천재입니다. 하지만, 그는 이상합니다. 밥 먹을 때, 잠잘 때, 심지어 샤워할 때도 가면을 쓰고 생활합니다.

프랭크는 한 무명 인디 음악 밴드의 정신적 지주였는데요. 이 소론프르프브스 밴드는 발음하기 어려운 이름만큼이나 대중적이지 않는 특이한 음악을 지향했습니다.

그래서 이 밴드는 인기와 관심에 치중하지 않으며, 노래하는 자체를 즐깁니다. 돈을 떠나 자신이 좋아하는 일을 하니 당연히 장기적인 관점에서 일을 할 수 있습니다.

하지만, 이 밴드는 재정난이 있었습니다. 음악을 만들기 위한 스튜디오 비용, 식비, 생활비가 필요했죠. 하지만, SNS에 자기 음악을 알리는 데에도 별반 관심을 보이지 않습니다.

뒤늦게 밴드 키보디스트로 영입된 멤버 존 눈에는 이러한 모습이 마음에 들지 않았습니다. 그는 다른 밴드 멤버 몰래 SNS에 올려, 대중적으로 성공하고자 했죠.

덕분에, 큰 무대에 공연을 할 기회는 생겼지만. 다른 멤버는 무대를 하지 않겠다고 나가버리고, 대중적 인기를 얻으려 하자 프랭크의 불안 증세는 심해져 갔습니다.

내향적인 관점은 돈을 떠나 자신이 좋아하는 걸 장기적인 관점에서 하게 해줍니다. 하지만, 이러한 경향이 심해지면 세상과 단절이 일어납니다.

자신이 좋아하는 일을 계속하려면, 세상에 자신을 알려야 할 필요도 있는데, 그러한 기회를 눈앞에 두고도 놓쳐버리는 거죠. 프랭크는 이 두 사이 간극을 조정하는 데 어려움을 겪습니다.

P’: 내면세계를 만들고, 외부 세계에 알린다

<서브스턴스>의 엘리자베스처럼 바깥세상에 골몰하면 내면세계와 단절이 될 수 있습니다. <프랭크>의 프랭크처럼 바깥 세계와 단절이 될 수 있는 문제가 있죠.

융의 다음 말은 ‘내가 너무 한 가지 관점으로 치우치지 않았나?’ 경고합니다.

내향적인 유형은 생활과 지나치게 동떨어질 수 있고 또 사물들을 지나치게 상징적인 측면으로 볼 위험이 있다. (중략)

외향적 유형은 그 어떤 것과도 연결되어 있지 않은 채 일종의 도취 상태에서 현실 위를 붕붕 떠다니고 있다. 사물들은 더 이상 실제의 모습으로 보이지 않고 자극제로만 이용될 뿐이다.

칼 융, <심리유형>, p299~300 중