한국의 겨울은 길고 혹독하지만 각종 해산물이 제철을 맞이한다는 점에서는 견딜 만하다. 본격적으로 선득한 바람이 불기 시작할 때쯤이면 횟집 앞에 긴 줄을 만드는 방어, 꼬득한 식감과 비릿한 향이 중독적인 과메기와 함께 대표적인 겨울 별미를 논할 때 빼놓을 수 없는 해산물이 바로 굴이다.

이미지 출처: Unsplash / Anastasiia Rozumna

이렇다 저렇다 말도 많고 문자 그대로 탈도 많은 굴, 하지만 러시안룰렛을 돌리는 심정으로라도 먹고 넘어가지 않으면 어딘가 허전한 이 별미는 여러 문화권에서 다양한 소스와 술에 곁들여 소비된다. 마늘과 고추, 초장을 얹어 소주와 함께 먹는 한국 스타일, 샬럿과 후추, 레드와인 식초로 깔끔하게 만든 미뇨네트와 미네랄이 풍부한 화이트와인을 곁들이는 프랑스 스타일 외에 또 어떤 조합이 전 세계 애주가들에게 사랑받고 있을까?

[강한 자를 위한 원샷, 오이스터 슈터]

안주를 먹고 술을 마실 것이냐, 술을 먼저 머금고 안주를 먹을 것이냐는 애주가들의 오랜 논쟁거리다. 첫 번째로 소개할 오이스터 슈터는 그런 논쟁을 잠재울 해결사다. 보드카가 담긴 잔에 케첩이 들어간 칵테일소스, 타바스코, 그리고 굴을 넣어 한입에 털어 넣는 칵테일(?)이니까.

오이스터 슈터의 유력한 창시자로 거론되는 사람은 1860년대 골드러시 시절의 어느 샌프란시스코 광부다. 그는 일을 마치고 식당에 들어가 생굴과 칵테일소스, 위스키를 주문하고 위스키를 먼저 조금 마신 뒤 굴에 케첩, 식초, 홀스래디시를 얹어 샷처럼 털어 넘겼다고 한다. 이 방식이 지역 술집으로 퍼지면서 오늘날의 보드카 베이스로 변형되었다는 것.

언뜻 괴식 같아 보여도 굴과 타바스코, 굴과 칵테일소스의 조합에는 익숙한 사람이 많을 것이다. 굴과 보드카도 납득이 가는 페어링이다. 깔끔하고 쨍한 보드카가 굴의 비린 맛은 잡아주고 시원함은 강조해 줄 테니까. 다만 케첩의 시큼달큼함, 홀스래디시의 알싸함, 보드카의 탁 치는 맛을 한꺼번에 감당할 수 있는 터프한 자에게만 도전을 권한다.

[아일랜드식 아침 식사? 기네스와 굴]

더블린에 몇 달 머물던 시절, 기념품 가게에서 재미있는 엽서를 마주친 적이 있다. 생굴 한 접시와 기네스가 놓인 사진 아래 “An Irish Breakfast”라고 적힌 엽서였다. 아침부터 기네스와 굴을 먹는다고? 식당에서 먹어본 아이리시 브렉퍼스트에는 굴이 없었는데? 몇몇 친구에게 물어본 결과 아침 식사로 먹는다는 것은 농담이지만 기네스와 굴은 잘 알려진 조합이라고 했다. 직접 맛보니 스타우트에서 느껴지는 구운 몰트의 쌉쌀함과 굴의 바다 향은 꽤 잘 어울렸다.

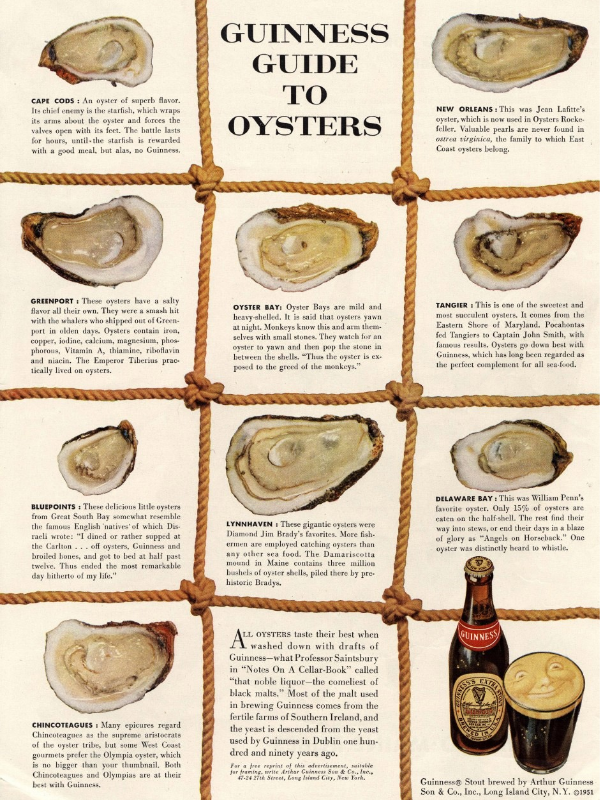

이 조합은 18~19세기 영국과 아일랜드의 대중적인 펍에서 출발한 것으로 보인다. 지금이야 고급 식재료로 손꼽히지만 당시 굴은 값싸고 일상적인 음식이었고, 노동자 계급이 역시 대중적 음료였던 스타우트나 포터에 굴을 곁들여 먹던 것이 지금까지 이어져 온 것이다. 20세기 초 기네스는 브랜드 차원에서 굴과의 페어링을 홍보하기도 했으며, 몇몇 브루어리에서는 아예 굴을 넣어 만드는 ‘오이스터 스타우트’를 생산하기도 한다.

아무래도 생굴은 불안해서 꺼려진다면, 혹은 알코올 섭취를 줄이려고 노력 중이라면 술을 활용해 굴을 익혀서 향만 남기는 요리로 아쉬움을 달래 보는 것도 좋겠다. 버번위스키와 버터, 꿀, 마늘, 고추를 넣고 믹서에 갈아서 굴 위에 얹어 오븐으로 익히는 그릴드 버번 오이스터나 드라이 셰리와 크림을 넣고 끓인 미국식 크리스마스 굴 스튜가 비교적 안전하고도 새로운 굴의 풍미를 알려줄지도 모른다.