“이방인, 퀴어, 여성, 흑인.” 오늘날 세계 미술계가 주목하는 네 가지 핵심 키워드다. 사회적 소수자의 서사는 동시대 미술이 가장 치열하게 다루는 영역이 되었고, 세상의 주변부에 머물던 목소리는 현대미술 담론과 시장의 중심을 차지하기 시작했다.

2025년 가을, 서울에서도 그 흐름을 잇는 전시들이 연이어 열리고 있다. 지난 미술칼럼에서 소개했던 마크 브래드포드(Mark Bradford, 1961) 개인전에 이어, 놓치면 아쉬운 흑인 미술가들의 전시를 소개한다.

<바스키아 : 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들>

동대문디자인플라자(DDP) 9.23 – 2026.1.31

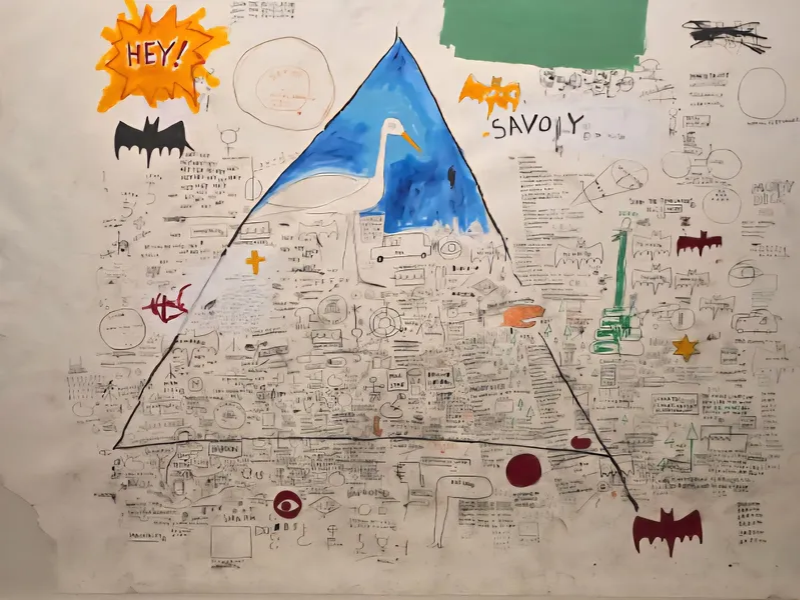

아이티와 푸에르토리코 혈통을 가진 장 미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat, 1960-1988)는 그라피티에서 태동한 거리의 에너지를 제도권 안으로 끌어들이며 1980년대 뉴욕 아트 씬을 뒤흔든 신표현주의 아이콘이다. 안타깝게도 스물여덟의 나이에 세상을 떠났지만, 화가로 활동한 단 8년의 기간 동안 매일 쉬지 않고 끄적이며(doodling) 약 3,700점의 작품과 8권의 노트북을 남겼을 정도로 열정적이었다.

동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 이번 전시는 짧지만 폭발적이었던 그의 예술 여정을 총망라한다. 초기 그라피티부터 후기 대형 캔버스까지, 흑인으로서의 정체성과 인종차별, 계급투쟁 등 사회 비판적 메시지를 담은 강렬한 작품 세계를 총체적으로 만날 수 있는 대규모 기획전이다. 스무 살에 제작한 ‘New York, New York(1981)’과 ‘Phooey(1982)’, ‘Portrait of A-One A. K. A King(1982)’, 소더비 경매에서 파커 재단이 3070만 달러(약 425억 원)에 낙찰받았던 ‘Flesh and Spirit(1982-1983)’, 생애 마지막 자화상 중 하나인 ‘Exu(1988)’ 등 주요 대표작을 포함해 9개국에서 가져온 총 230여 점의 작품을 만날 수 있다. 그중에서도 특히 총 11개의 섹션 중 ‘단어의 신전(TEMPLE OF WORDS)’ 섹션에서 국내 최초로 공개하는 전 8권의 노트 ‘The Notebook’ 작업이 흥미롭다.

장 미셸 바스키아의 작품은 사진으로 보는 것과 다르다. 앞에 서서 직접 마주할 때, 비로소 20대 바스키아의 어마어마한 에너지를 느낄 수 있다. 충분한 시간을 두고 디테일을 감상하기를.

<지미 로버트: 에클립세 ÉCLIPSER>

바라캇 컨템포러리 8.28 – 10.26

바라캇 컨템포러리에서 국내 첫 개인전을 연 지미 로버트(Jimmy Robert, 1975)는 흑인 신체의 가시성, 정체성, 재현의 정치학을 탐구하는 과달루프 출신 퍼포먼스 아티스트로, 파리에서 성장했고 런던과 암스테르담에서 수학했으며 현재 파리와 베를린을 기반으로 활동하고 있다.

그의 작업은 사진·퍼포먼스·비디오·텍스트를 모호하게 넘나드는 것이 특징이다. 종이·천 등 휘발성 재료(ephemeral materials)와 자신의 예민한 몸짓을 이용해 ‘보는 행위’와 ‘보이는 존재’ 사이의 권력 구조를 성찰하고, ‘우리가 서로를 어떻게 보고 또 보여지는지’에 대한 시적이며 동시에 비판적인 관점을 제시한다. 또한 퀴어(queer)와 인종화된 신체(racialized bodies)가 역사적 이미지 생산 과정에서 어떻게 규정되고 배제되어 왔는지 분석하고 해체하며, 재구성하는 방식으로 흑인 퀴어로서의 정체성을 작업에 녹여낸다. 나아가 이러한 개인적 서사를 차별과 권력이라는 거시적 주제로 확장하고 사회적 문제를 가시화한다.

이번 개인전의 핵심은 퍼포먼스·비디오 신작 〈에클립세〉다. 미국 버클리 BAMPFA 미술관에 소장된

한국계 미국인 아방가르드 아티스트 차학경(Theresa Hak Kyung Cha, 1951-1982)의 작품들을 영상 속에 직접 소환해 지미 로버트 자신의 제스처-손으로 더듬고 넘기는 행위-와 교차시키는데, 이는 단순한 오마주를 넘어 시대를 초월한 예술적 유산과 동시대의 신체가 만나 새로운 의미로 확장됨을 의미한다.

‘가리다’, ‘사라지게 하다’라는 뜻을 가진 전시 제목처럼 차학경이 평생 다뤄온 ‘이주 여성으로서의 가려진 목소리’와 감각의 유산들. 그리고 지미 로버트의 미묘한 움직임. 이 둘의 시공을 초월한 만남과 새로운 흔적을 조용히 지켜보며, 이미지와 텍스트, 그리고 몸이 재현되는 방식에 대한 깊은 사유를 경험해 보자.

<잭 카반구: Dark Face Paintings >

THEO, 2025.9.18 – 10.18

동시대 미술이 인종과 정체성, 시선의 권력을 다루는 방식은 점점 더 개인적이면서도 정치적으로 변화하고 있다. 잠비아에서 태어나 코펜하겐을 기반으로 활동 중인 잭 카반구(Jack Kabangu, 1996) 또한 그 흐름 속에 있는 이머징 아티스트다.

THEO에서 선보이는 국내 첫 개인전 〈Dark Face Paintings>에서도 잭 카반구는 지속적으로 천착해온 흑인 얼굴을 반복과 변주의 장치로 활용한다. 개인의 기억과 무의식, 사회가 주입한 집단적 역사와 정체성이 만나는 지점을 얼굴 형상에 투영해 회화로 탐색하는 작업이다. 얼굴을 주제로 한 회화지만, 단순한 인물화에 머물지 않는다. 19세기 유럽이 남긴 인종차별적 캐리커처(예: 짐 크로우, 골리웍 등)를 아프리카 전통 가면 형태에 결합해 재해석하거나, 폭발하듯 분출하는 붓질과 강렬한 색채를 통해 차별과 억압의 역사에서 벗어나 주체적 생명력을 꾀하려는 회화적 저항의 산물이다.

빛과 어둠, 혼돈과 질서, 아름다움과 추함이 교차하는 경계에서 새롭게 태어나는 지금 이 시대의 흑인 예술을 직접 조우하고 싶다면, 그리고 시각 예술이 어떤 방식으로 트라우마를 해소하고 재배치할 수 있는지 느껴보고 싶다면, 이번 전시는 놓치지 말고 꼭 따라가 보기를.

서울 안에서 만나는 세대별 흑인 미술

20세기 화가 장 미셸 바스키아의 신표현주의적 유산부터 40대 중견 작가 지미 로버트의 심층적 실험, 20대 신진 작가 잭 카방구의 혁신적 시도에 이르기까지, 흑인 미술의 계보와 패러다임이 전환되는 흐름을 지금 이 시간, 서울 안에서 한꺼번에 관찰할 수 있다.

하루에 다 보기는 쉽지 않다. 지역별로 3일에 나누어 관람하기를 추천한다. 삼성동에서 시작해 삼청로를 지나 동대문까지 이어지는 3일간의 여정 속에서, 주변부의 저항 언어에 머물렀던 흑인 미술이 전 세계 미술계의 중심으로 나아가 능동적인 창조의 장으로 변모해 가는 순간을 직접 경험해 보자.