국립현대미술관 중앙에 거대한 모니터 2개가 있다. 작품명은 <아가몬 대백과: 외부 유출본>이라고 한다. 아가몬은 무엇이며, 외부 유출본은 뭐고, 거대한 화면에 기괴하게 부유하는 3D 그래픽 생명체는 무엇인가? 수많은 물음을 가진 채 자세히 들여다보았다.

1. 추수 작가

92년생 한국 여성 작가 추수(Tzusoo)는 베를린과 서울을 기반으로 활동한다. 한국에서는 홍대 판화과와 예술학과를 졸업, 독일에서는 슈투트가르트 조형예술대학에서 석사를 마치고 강의 중이다. 디지털 네이티브 세대로서 사이버 생태계와 현실이 교차하는 새로운 정체성을 탐구한다.

추수 작가의 여러 인터뷰를 보면 항상 ‘엄마가 되고 싶은 꿈’에 대해 이야기한다는 게 흥미롭다. 원래 엄마가 되고 싶었는데 작가 생활을 하다 보니 365일 24시간 작품 생각만 하게 되고, 임신과 출산, 육아가 끼어들 수 없는 구조임을 느꼈다. 그러다 본인이 가진 열정을 모두 작품과 치환하고 있다는 것을 깨닫고, 자신의 모든 작업을 자식처럼 생각하게 되었다고. 아가몬 또한 아이를 낳고 싶은 욕망에서 출발했다고 한다.

2. 만들어진 생명체, 아가몬

전시장 중앙에 ‘아가몬’이 살고 있는 인큐베이터가 있다. 수정과 임신으로 이어지지 않은 존재로, 우뭇가사리로 구성돼 몸에서는 이끼가 자란다. 우뭇가사리의 영어 발음 ‘아가(Agar)’와 몬스터의 합성어. 인큐베이터는 아가몬이 잘 살 수 있도록 정밀하게 습도, 조도를 조절하는 장치가 설치되어 있다. 가상의 생명체지만 제대로 보살피지 않으면 노화가 빨라지거나 죽는다고 하는데, 벌써 저 친구는 아가몬 5호라고 한다.

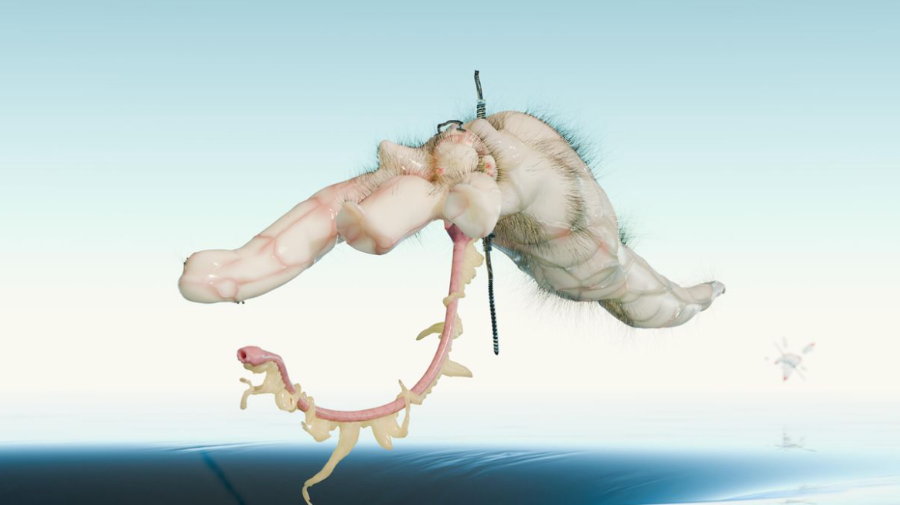

인큐베이터 위로는 초대형 스크린 2개가 놓여있는데, 이는 아가몬 세계의 질서를 관장하는 여덟 정령 중에서 ‘태’와 ‘간’이 유영하는 모습을 표현했다고 한다. 아무래도 전시 제목이 아가몬 대백과 ‘외부 유출본’인 것을 보면 나머지 6개도 나중에 공개되는 것 같다. 정령들의 이름은 동양의 팔괘(八卦)에서 착안했고, 건(乾), 곤(坤), 감(坎), 리(離), 진(震), 손(巽), 간(艮), 태(兌)로 이루어진다고 한다.

점액으로 번들거리는 표면에 알 수 없는 낯선 형태는 근육인지 살점인지 알 수 없다. 털과 혈관들이 보이는데 하필 LG OLED 초대형 스크린이라 디테일이 너무 잘 보인다. 그리고 이 정령들은 최면을 거는 듯한 음악에 맞춰 꿈틀거린다. 처음 보면 징그럽고 불편하게 생긴 모양새였는데, 실제로 목, 입, 가슴 등 실제 신체 부위에서 진화하거나 변형되게 제작했다고 한다. 이들은 상처와 질병, 성적 정체성과 생명성 등을 가지고 있다.

작가의 인터뷰를 보면 “저는 불편한 감각과 짜릿함, 귀엽지만 징그러운 감각의 간극에서 줄타기하는 걸 좋아한다”고 말했는데, 이 기괴함과 불쾌함을 통해 ‘생명’이란 무엇인가 질문하게 만들어낸 것 같다. 스스로 출산하는 대신 보살펴야만 하는 대체 존재를 만들었다는 것도 주목할 만한 지점.

추수 작가는 배아에서 태아로 성장하는 디지털 생명체인 ‘슈뢰딩거의 아기’, 임신을 했으나 성별도, 나이도, 인종도 규정되지 않은 ‘에이미’ 연작 등 끊임없이 경계 없는 상상을 이어왔다.

3. 디지털과 현실의 경계에서

정령들은 디지털 그래픽으로 구현된 세계지만 아가몬은 물리적인 현실에 존재한다. 정령들 또한 그 외형은 실제 장기, 피부, 감각기관에서 파생됐다. 전시를 보고 나니 직접 낳지 않은 것을 키운다고 말할 수 있는지, 디지털로 만든 것도 생명이라 부를 수 있는지 그 경계에서 계속 의문이 남았다. 작가가 의도한 것도 이런 생각일 것이다. 어찌보면 디지털 언어로 쓴 가장 신체적인 이야기가 아닐까.

추수 작가의 <아가몬 대백과: 외부 유출본>은 국립현대미술관 서울박스에서 내년 2월 1일까지 만나볼 수 있다.

모든 이미지 출처: MMCA