영국 시인 윌리엄 블레이크는 “다작하는 인간”과 “몰입하는 인간”이 있다고 말했습니다. 이는 외향적인 사람과 내향적인 사람의 특성을 잘 보여주는 말입니다.

융은 외향성은 밖으로 대상 쪽으로 확장하며 대상을 포착하는 메커니즘이고, 내향성은 포착한 대상으로부터 에너지를 분리시켜 안으로 집중하며 수축하는 메커니즘이라 말하는데요.

저는 이러한 메커니즘에 대한 설명이 토끼와 거북이와 같이 느껴졌습니다. 내향성과 외향성이 창작에 어떻게 드러날지 궁금해 만화가 데즈카 오사무와 미우라 켄타로 작업 방식을 대조해 보았습니다.

외향적인 데즈카 오사무

외향적인 사람은 토끼 같습니다. 토끼 같은 사람이 가진 무기는 ‘다양성’과 ‘양’에 있습니다.

토끼 같은 사람에겐 자신을 표현하는 게 어려운 일이 아닙니다. 이들은 자기 자신을 쉽게 바깥세상에 맡기죠.

따라서 빠르게 반응할 수 있습니다. 놀라울 정도로 빠른 작업 속도와 양으로 다양한 대상과 관계 맺죠. 이 과정을 통해 소중한 관계가 재빨리 만들어지고, 그가 하는 일은 더욱 풍성하고 폭이 넓어집니다.

일본 만화가 데즈카 오사무를 예로 들겠습니다. 그는 다작으로 유명한 작가인데요. 그의 대표작을 간략히 소개하기만 해도 이 점이 분명히 느껴지죠.

작은 로봇 소년이 나오는 <철완 아톰>, 작은 사자가 주인공으로 등장하는 <정글대제 레오>, 천재 의사가 주인공인 <블랙 잭>, 소녀 만화인 <리본의 기사>와 같이 다양한 주제의 만화를 그렸죠.

데즈카 오사무는 다작력을 끌어올리기 위해 일본 최초로 어시스턴트제를 도입하기도 했습니다.

일례로 그는 음영 패턴에 기호를 붙여, 일일이 작업 내용을 말로 지시하지 않았고. 2층에서 원고에 끈을 달아, 1층에 대기하는 어시스턴트에게 넘기기도 했습니다. 불과 몇 초지만 시간을 절약할 수 있었죠.

수십 년간 데즈카 오사무가 만들어 낸 원고 총 페이지는 15만 장이라고 합니다. 15만 장이라고 하면 감이 잘 안 오는데, 종이 한 장 두께가 약 0.1mm 정도라면, 15만 장을 쌓으면 높이가 15미터 정도 됩니다. 대략 5층 건물 정도 높이에 해당하죠.

내향적인 미우라 켄타로

반면, 내향적인 사람은 거북 같습니다. 거북 같은 사람이 가진 무기는 양이 아닌 ‘높은 완성 기준’에서 오는 ‘질’에 있습니다.

거북 같은 사람은 토끼 같은 사람과 달리 반응을 밖에 드러내지 않고 안으로 누릅니다. 때문에 겉으로 드러나는 성격이 분명하지 않죠.

이들은 밖으로 반응을 내보이는 대신에, 오랫동안 내면에서 다듬고 다듬은 다음에 결과물을 세상에 내놓습니다.

사람들은 당연히 내향적인 사람의 내면세계를 볼 수 없기 때문에, 바깥으로 나오는 결과물만 봅니다. ‘저 사람은 느리게 일하는구나’ 생각하죠.

내향적인 사람은 내적으로 치열하게 궁리하지만, 바깥세상으로 나오는 결과물이 느리고 적으니 천천히 성장하는 것처럼 보입니다.

거북 같은 사람은 토끼 같은 사람처럼 일을 다양하게 벌이기보다, 하나의 일을 깊이 있게 몰입하려 합니다.

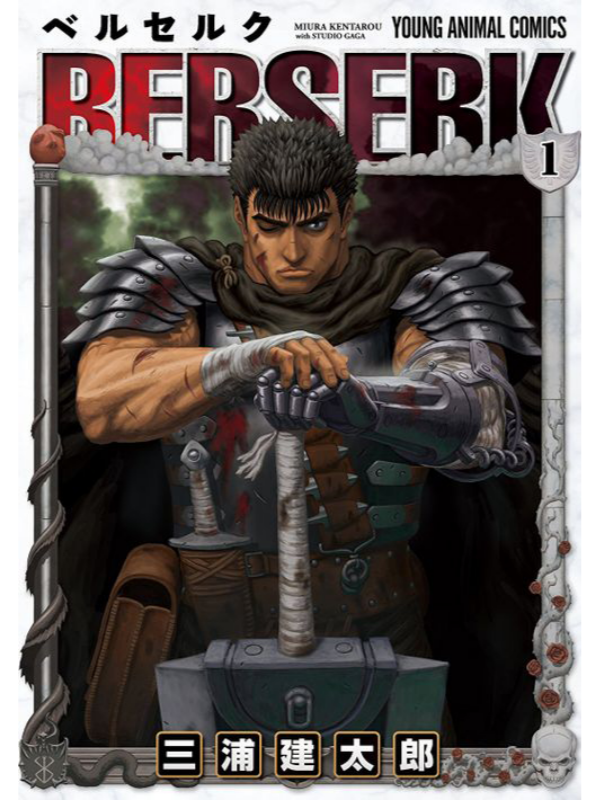

만화가 미우라 켄타로를 예로 들 수 있습니다. 그는 완성도 높은 스토리와 작화로 유명한 작가입니다. 그의 대표작은 다크 판타지물인 <베르세르크>인데요.

이 페이지 1장만 봐도, 그에겐 페이지 수가 중요한 게 아니라는 걸 알 수 있습니다. 압도될 정도로 완성도 높은 작화가 특징이죠.

그는 1989년에 <베르세르크>를 시작해 2021년 사망할 당시까지 오랜 기간 연재했습니다.

미우라 켄타로는 <베르세르크>의 캐릭터나 배경을 직접 그리고, 어시스턴트에게는 톤, 건물, 배경 뒤쪽 병사들, 땅 같은 부분만 맡겼죠. 완성에 대한 기준이 높기 때문입니다.

미우라 켄타로는 <베르세르크>를 연재하면서, <기간토마키아>와 <두르안키>와 같은 만화도 그렸는데요. 사실 이 만화들은 <베르세르크>를 위한 실험 공간이라 볼 수 있습니다.

<기간토마키아>는 효율적으로 그림 그리는 속도를 높이기 위해 평소 하던 방법과는 다른 ‘연필 카피’ 방식으로 그림 그리는 걸 실험했죠.

<두르안키>에서는 드디어 어시스턴트에게 펜 입히는 작업을 맡겼는데요. 어시스턴트 실력이 높아지면, <베르세르크> 작화에 도움을 얻을 계획이었다고 합니다.

나는 어떤 성향에 가까울까?

정리하자면, 토끼 같은 사람은 일을 할 때 빠르게 반응을 바깥으로 내뿜습니다. 생각을 쌓기보다 빠르게 반응해 다양한 일을 해보는 거죠.

반대로 거북 같은 사람은 일을 할 때 내면에서 천천히 다듬는 걸 좋아하죠. 다양한 일을 벌이기보다 하나의 일을 깊이 있게 하는 걸 좋아합니다.

이처럼 같은 직업을 가지더라도, 사람 성향에 따라 일하는 방식은 다릅니다. 모두 뜨거운 열정을 가질 수 있지만, 드러나는 모습이 각기 다른 거죠. 이와 관련해 심리학자 융은 다음과 같은 말을 남겼습니다.

두 유형 모두 열정을 발휘할 수 있다. 외향적인 가슴을 채우는 것은 그의 입에서 흘러나오지만, 내향적인 사람의 열정은 바로 그의 입술을 다물게 만드는 그것이다.

칼 융, <심리 유형>, p372

융은 완전히 내향적이고 완전히 외향적인 사람은 절대로 있을 수 없다고 말하며, 상대적인 우위만 있을 뿐이라 말하는데요. 작업도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 듭니다.

어떤 부분에서는 토끼같이 일하지만, 다른 한 부분에서는 거북과 같이 작업을 하는 사람이 있을 수 있습니다.

중요한 건 ‘내가 스토리를 짤 때는 거북 같구나. 그림을 그릴 때는 토끼 같구나.’와 같은 방식으로 자기 성향을 스스로 이해하고, 발전시키는 게 아닐까요?